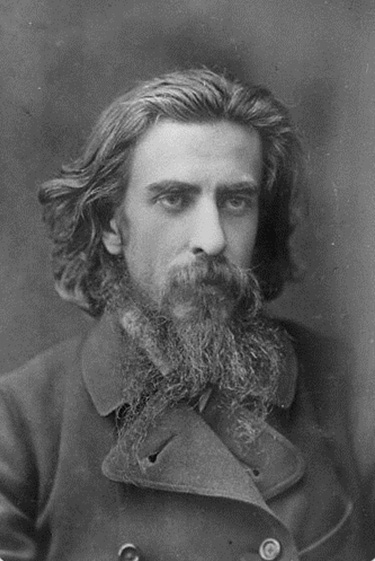

Вл. Соловьев:

«Способность к зачаточной оценке вещей в положительном и отрицательном смысле несомненна у высших животных /…/ человек в этой оценке переходит за пределы единичных ощущений и частных представлений и возвышается до общего разумного понятия или идеи добра и зла».

Заметим сразу, что человек у Владимира Соловьева «возвышается» не до добра, а до «понятия добра». Возникает вопрос: уместно ли, в таком случае, говорить о возвышении?

«Разумное понятие добра» вводит нас не в сферу нравственности, но – в феноменологию сознания; а возвышение от потребительской оценки вещей к идее, как движение от животности к человечеству, вводит нас в эволюцию разума.

Из сказанного ясно, что Соловьев не изучает нравственность, как таковую, но изучает «нравственную философию»; или выстраивает такую философию, и излагает ее нам, «как науку».

В нравственности, как моде существования, всё не так. Идея добра не вырастает в ходе эволюции из оценки вещей: она рождается в общественных отношениях людей, как рефлексия практики нравов (mores). И уже отсюда, из нравственности как со-жития, имена «добра» и «зла» присваиваются вещам в бытовом употреблении языка.

Соловьев мог бы это знать. К сожалению, он пребывает здесь в плену у рациональной наукообразной философии Нового Времени. Это критика и феноменология разума и материализм или философия естествознания с его эволюционной теорий. Отсюда исследование понятий вместо реалий, поиск естественного происхождения всякой вещи, и её эволюционное изменение. В указанной парадигме к объяснению феномена человека обязательно должно быть привлечено его естественное происхождение из животного мира. Это своего рода атеистическая религия, в которой обязательно участие Природы в роли Бога.

Но опустим происхождение человека из обезьяны и перейдем прямо к имяреку, уже возвысившемуся до идеи или понятия добра и зла; и спросим Соловьева – так идея или понятие?

Если понятие, которое можно именовать также идеей разума, то до него не надо возвышаться: его нужно приобретать и иметь. А вот если идея, до которой нужно возвышаться, то это уже платоническая Идея, пребывающая в Эмпиреях, за пределами пещер человеческого духа. Существовала ли идея Добра царстве платонических идей? В этом у нас нет уверенности. Наш взгляд «идея добра» направляет в сторону протестантства, с его заменой Бога и Христа Добром и добродетелью.

Тому, кто хочет исследовать нравственность как таковую, не стоит путать понятие добра, как феномен разума, и добро, как феномен человеческих взаимоотношений. Как ни крути, а понятие, или умная идея принадлежит интеллекту; сама по себе добром не является и, в свою очередь, может подвергнуться нравственной оценке вкупе с философствующим имяреком. То есть понятие судится как принадлежащее имяреку, которого, собственно, и судим моральным судом, в обнаружении его нрава через его идеи.

Каждый способен воспринять добро и быть добрым, – это экзистенциалы. Но если мы что-то называем добром, тут же возникает спор: а действительно ли это добро? – и согласия уже не достичь.

Нравственность, в любом случае, не сводится к добру-злу, то есть не может быть описана в этих терминах: это более сложное явление. Нрав вообще есть поведенчески обнаруживаемая индивидуальность. И нравственность (= мораль, от mores лат.) есть общественное требование к нраву индивидуума.

Это общественное требование может педагогически быть изъяснено как отличение и отделение «добра» от «зла», то есть одобряемого или неодобряемого публикой поведения. Однако философу невозможно исходить из такого эмпирического и, можно сказать, профанного понимания морали. Тем более, философу религиозному, в силу прямого запрещения Отцом Небесным человеку самостоятельно отличать доброе от лукавого. В свете этого первого запрета, нарушение которого есть первый грех человека, идея добра видится как принадлежность Дьявола, не выступающего прямо Добром или Злом, но обольщающего человека «самостоятельностью» умного суждения о том, что есть добро или зло. Фактически это первая рефлексия об Отце, которая затем выльется в хамство.

Легко видеть разницу между всегда относительным общественным требованием к нраву имярека и абсолютом или божественным атрибутом «Добра». За поисками такого абсолюта легко угадывается попытка эмансипации от общества и его требований: стремление спрятаться за забором безусловности, или абсолюта. Найденный абсолют ограждается затем незыблемым забором закона. Христос Иисус, однако, постоянно выходит за этот забор в ситуативную относительность конкретного добра, за что его и ненавидят законники.

Но если мы всё же принимаем существование абсолютного добра, то необходимо различать добро, как таковое, и «добро» как понятие разума.

Что исследует здесь Соловьев? Добро? – тогда это моральная философия, или мудрость нрава, которой обладал Сократ. Идею добра? – тогда это теоретическая философия, которую занимает разум и его понятия; то есть, саморефлексия ума.

В начале своего труда Владимир как будто определяется с этим и объявляет предметом своей философии разумное понятие, а именно, понятие добра; то есть выбирает изучение разума, а не морали, – тем самым ограничивает себя рамками классицизма, ярким представителем которого явился Кант. Как увидим далее, влияние Канта на Соловьева имеет место, и не малое.

Вл. Соловьев:

«Собственный предмет нравственной философии есть понятие добра; выяснить все, что разум, возбуждаемый опытом, мыслит в этом понятии…».

Это несомненный анонс изучения интеллекта, мыслящего мораль, но не самой морали как человеческого феномена. В частности, изучение морального сознания не дает ответа на вопрос: является ли этический выбор актом разума? – Ведь, даже имея понятие добра, я могу выбрать зло. Декарт и Спиноза утверждают. Что разум не может выбрать зло, но – только добро. Означает ли выбор зла, в таком случае, безумие?

Не известно пока. Сумеет ли Владимир ответить на эти вопросы. Во всяком случае, нам предстоит увидеть, будет ли он последователен; будет исследовать добро (этику) или идею добра (как предпосылку этики)? Пока что вместе с Владимиром пребываем в Кантовых пределах критики разума.

Вл. Соловьев:

«Формальная всеобщность идеи добра на низших ступенях нравственного сознания независимо от материального содержания этой идеи».

На первый взгляд Соловьев как будто повторяет утверждение Канта о необходимой всеобщности морального суждения, однако вносит что-то свое. В отличие от кантовой всеобщности морального суждения, всеобщность Соловьева не является модальностью суждения: это всеобщность идеи добра на низших ступенях развития. Тем самым Владимир отсылает нас к «высшим животным», у которых он обнаруживает зачаточную способность к протоморальной оценке вещей, – как мы читали это в начале.

Эта способность к различению доброго и дурного, независимо от материи вещей, к которым прилагается, присуща всем помянутым животным, в чем и состоит ее формальная всеобщность. Способность эта обязана своим существованием идее добра, которая на низших ступенях эволюции сознания есть формальный биполь «Д – З».

Ничего другого, похоже, и не вытекает из «независимости формы добра от его материального содержания». И если «всеобщность идеи» отсылает нас к Канту, то «низшие ступени развития» – к Гегелю, с его развитием идеи от абстрактного к конкретному.

Вл. Соловьев:

«Всеобщий характер этой идеи отрицается многими, но лишь по недоразумению. Нет, правда, такой мерзости, которая не признавалась бы где-нибудь и когда-нибудь за добро; но вместе с тем нет, и не было такого людского племени, которое не придавало бы своему понятию добра значения постоянной и всеобщей нормы и идеала».

Нетрудно заметить различие между всеобщностью морали, как исторического феномена, и всеобщностью идеи добра. Первая относится к универсальным формам общественности, а вторая к идеализму. В морали различается доброе и злое, которые идут вместе по дороге жизни; в идеализме возможно образование отдельной идеи Добра, и тогда зло становится лишь извращением или неверным отражением этой идеи.

Очевидно, Владимир держится идеализма, поэтому выводит моральную норму из идеи и отождествляет ее с идеалом. Но мы не можем не отметить существенного различия между нормой, как феноменом общежития, и идеалом поведения, который имеет в виду разум самоуправляющегося индивидуума. Норма существует в общении для общающегося человека, делящего свое существование с другими. Идеал же существует для одинокого творца самого себя: созидающего себя в соответствии с идеалом как моделью и проектом.

Мы действительно не находим такого племени, у которого бы не было морали, однако практически всем племенам чужд идеализм Нового Времени. Ошибочная теория Соловьева сводит историческое многообразие морали к «несовершенному применению идеи добра».

Вл. Соловьев:

«Итак, даже при столь несовершенном применении идеи добра формальная ее всеобщность, т.е. утверждение ее как всегдашней нормы для всех, несомненно, сохраняется, хотя содержание этой предполагаемой нормы (т.е. данные ответы на вопрос: что есть добро?) совершенно не соответствуют здесь формальному требованию, представляя лишь случайный, частный и грубо вещественный характер».

Всеобщность идеи добра выступает здесь как априорная ее модальность, которую Владимир заимствует у Иммануила. Однако отождествление идеи и нравственной нормы приводит его к противоречию: форма всеобщей идеи носит случайный и частный характер. Возможно ли такое?

Ведь Кант говорит о разумном суждении, а не об идее. Суждение может иметь всеобщую модальность, независимо от конкретности суждения, – но не необходимо. Справедливо ли то же самое относительно идеи?

Должны ли мы понимать слова Владимира так, что всеобщность идеи, как таковой, сказывается только в общности социальной нормы, и никак не сказываются в содержании этой нормы? Но тогда это, скорее, идея солидарности, нежели идея добра.

Формальную всеобщность идеи добра Соловьев связывает с «низшей ступенью нравственного сознания». Так что нравственное сознание представляет собой лествицу, по которой восходит философ в своем внутреннем домостроительстве, а человечество движется вслед за философом по этим ступеням исторически, так что новизна ступени получает свое выражение в изменении публичной нравственности.

Какова же идея добра на высших ступенях? По-видимому, она перестает быть случайной и частной по форме. но приобретает абсолютную форму (?). Всеобщность идеи, эксплицируемая общностью нормы, разумеется, сохраняется в эволюции применения идеи. Остается обрести всеобщность формы, и с нею – общезначимость содержания моральной нормы.

Так или иначе, в позитивном плане Соловьев говорит о росте нравственного сознания людей в истории, которая, в этом аспекте предстает как постепенное усовершение применения в жизни абсолютной идеи Добра. Каковое усовершение опирается на прогрессирующее осознание идеи Добра.

Вл. Соловьев :

«Рост нравственного сознания, постепенно вводя в формальную идею добра более соответственное ей и более внутренно с нею связанное содержание, естественно переходит в науку о нравственности, или нравственную философию».

Здесь наблюдаем у Владимира нечеткость языка. Идея не имеет содержания: это не сосуд. Идея имеет форму. Отсюда, «рост нравственного сознания» не может вливать постепенно содержание в идею как пустой сосуд. Не идея, а моральная норма получает содержание, которое все более соответствует форме идеи, в том числе всеобщности как необходимой модальности этой формы.

Вообще, «нравственное сознание» это политическое понятие. Нравственное сознание отнюдь не перерастает в философию. Это философия начинает заниматься нравственностью. И – как наука разума – может делать своим предметом мысли об этике или идеальную этику. Остается вопросом, однако, сопряжено ли, и каким образом, появление в обществе философии с ростом нравственного сознании полисии. И, поскольку на вопрос этот мы не имеем ответа, невозможно утверждать, что нравственное сознание «естественно переходит в науку о нравственности, или нравственную философию».

Слово «наука», впрочем, употреблено здесь достаточно условно, поскольку нельзя ставить знак равенства между философией и наукой, сколько бы эта философия не формализовала себя, и сколько бы не использовала квазиученую терминологию.

Поскольку Соловьев рассматривает нравственное сознание не в общественном, а в индивидуально-психологическом ключе, под сознанием здесь понимается не общественное сознание, которому собственно и принадлежит публичная норма, а интеллигентная рефлексия себя, своего поведения. Ведь, если бы под «сознанием» понималась бы «койнония», или со-мыслие с Отцом (греч. Κοινωνι’α), то речь могла бы идти только об установлении и поддержании этого со-мыслия, но не о науке.

У Владимира сознание есть некая врожденная форма или врожденная способность. Он говорит:

«…человек не родится с готовыми идеями, а только с готовою способностью их сознавать».

И эта способность поистине чудесна, ибо, не зная еще, что есть добро, изначально обладает пониманием добра как обязательного для всех непререкаемого закона.

Вл. Соловьев:

«…разумное сознание, благодаря которому человек изначала обладает общею идеей добра как безусловной нормы, в дальнейшем своем росте постепенно сообщает этой формальной идее достойное ее содержание». (Курсив наш).

То есть сознание человека изначально императивно и приспособлено законодательствовать. Далее, человек изначально знает, что среди всех возможных к утверждению всеобщих правил непременно существует безусловное правило. Именно эта безусловная императивная форма и наполняется ситуативным содержанием, образуя добро как общественную норму.

Таково этическое априори разума в формулировке Соловьева. Можем ли мы не узнавать в этой «идее безусловной нормы» категорический императив Канта?

«Безусловная норма» означает, что помимо относительного общественно-исторического требования к нраву индивидуума, существует абсолютное требование, которое уже не может исходить от общества – оно исходит из надлунных сфер – и человек изначально знает о существовании такого требования.

Сказать это – все равно, что утверждать врожденную причастность человека Космосу с его вечным Порядком, или Богу, как абсолютному моральному авторитету; то есть, Богу Отцу.

Соловьев предпочитает причастность Космосу, что видно из следующего пассажа.

Вл. Соловьев:

«Нравственная философия не зависит всецело от положительной религии. Свидетельство ап. Павла о нравственном законе, «написанном в сердцах» язычников. – При существовании многих религий и вероисповеданий споры между ними предполагают общую нравственную почву…».

Но закон, записанный в сердцах язычников, все-таки зависит от религии, пусть и языческой. Что же дает основание не зависеть от религии нравственной философии? Существование многих религий, доказывающее (якобы) существование общей нравственной почвы? Видимо эту общую почву и хочет обсуждать Соловьев. У Канта общая почва – «моральное чувство».

Соловьев хочет сказать – и говорит – что размышление о нравственности не обязательно теологическое, что оно имеет свой предмет, независимый от религии.

Несомненно, философ выделяет и обособляет предмет размышления: творит его. Но существует ли этот предмет в действительности – остается вопросом. Кто доказал, что нравственность в сердцах язычников отделима от их веры? Может быть, под «язычниками» апостол Павел имел в виду как раз философов? Наконец, «споры», о которых упоминает Соловьев, это не споры между религиями, которые совершенно невозможны, но суть споры, либо между философами, приверженцами определенных сект, либо между представителями так называемых Аврамических религий, то есть, фактически, между сектами одной веры. Важно заметить также, что все подобные споры происходили и происходят в едином культурном пространстве, имеющем корни в эллинистическом Риме. Так что обоснование возможности нравственной философии, независимой от религии, у Соловьева хромает. Он, впрочем, тут же признает теснейшую связь нравственности с религией.

Вл. Соловьев:

«По существу своему нравственная философия находится в теснейшей связи с религией…».

Что означают здесь слова: «по существу», – что нравственная философия не может существовать без религии? Или, что нравственная философия необходимо есть философия религиозная? Или, что рассматривая нравственность мы не можем не коснуться религии? Возможно, Соловьев разумеет все это вместе.

Вл. Соловьев:

«Мы не можем заранее объяснить, в чем состоит эта связь, но мы уже теперь можем и должны сказать, в чем она не состоит. Ее не следует представлять как одностороннюю зависимость этики от положительной религии, или же от умозрительной философии, – такую зависимость, которая отнимала бы у нравственной области собственное содержание и самостоятельное значение. /…/ Что истинная религия дает силы своим истинным приверженцам исполнять добро – это не подлежит сомнению; но чтобы только чрез нее давались эти силы и помимо ее невозможно было делать никакого добра – такое исключительное утверждение, требуемое будто бы высшими интересами веры, на самом деле прямо противоречит учению самого великого поборника прав веры – апостола Павла, признающего, как известно, что и язычники по естественному закону могут делать добро. «Ибо, – говорит он, – когда языки те, что не имеют закона, – по природе законное творят, то они, закона не имеющие, сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано в сердцах их».

Фактически, Соловьев формулирует религию «Добра». Традиционная религия играет служебную роль – лишь дает силы для исполнения добра. Это протестантский феномен Нового Времени. Сюда же, к протестантизму относится и конъюнктурное прочтение Послания Апостола Павла. Протестанты, кстати, свое учение, базируют как раз на новозаветных Посланиях. Отдает ли Соловьев себе отчет в своем протестантизме?

Далее возникает вопрос о независимой от религии силе морали. В поисках этой силы естественно обратиться к обществу, – поскольку мораль не обязательно религиозна, но необходимо общественна. Соловьев, однако, ищет потребную силу в разуме, следуя традициям классицизма.

Он говорит:

«Чтобы получить, откуда бы то ни было, силы для исполнения добра, необходимо иметь понятие о добре…». (Выделение наше).

Исполнения требует проект, план, цель, мечта…. Первая сила, которую притяжает любой проект есть сила соблазнения. Имярек соблазняет себя своей мечтой, картинкой будущего, которое наступит по исполнении. Естественно, чтобы соблазн состоялся, нужно нарисовать картинку в уме. Если исполнено должно быть «добро», то оно должно быть представлено картинкой: а для технологии исполнения нужно иметь понятие об исполняемом.

Другие силы могут получаться во взаимосвязях с людьми: от близкого круга, от общественности. Но в любом случае, независимо от источника сил, парадигма «исполнения» определяет, кто есть у Соловьева субъект морали.

Это творческий субъект, который исходит из знания; творит себя и мир по своим понятиям. Это индивидуальный ум, осуществляющий свою разумность, свой логос. И мораль, в таком случае, есть не способ бытия миром, а самоосуществление единичной творческой личности.

Ниже Владимир обосновывает возможность нравственной философии как формы рефлексивного знания, или знания себя, приводя аргумент, восходящий к Декарту и очень схожий с Дильтеевым обоснованием «науки о духе».

Вл. Соловьев:

«В нравственной философии мы изучаем наше внутреннее отношение к нашим же собственным действиям (и что логически с этим связано), т.е. нечто бесспорно доступное нашему познанию…».

Декларируемое «внутреннее отношение» здесь Владимиром не раскрыто. Является ли оно волевым самоконструированием, себяделанием по образцу (идеалу), или есть беспристрастный суд и оценка себя с отстраненной позиции друга. Согласитесь, это разные типы внутренней самоорганизации – уединенноесамостроительство и внутренний коммунион, или интериоризованная общность. Видимо, Соловьев не различает их отчетливо.

Предположим, я веду себя дурно – так говорят люди. Внутри себя я отношусь к своим действиям так, что соглашаюсь с ближними, – квалифицирую их как дурные. Возможно и другое отношение – я одобряю себя. И вот, согласно Владимиру, нравственная философия изучает эти мои внутренние диспозиции. Это очень напоминает практику покаяния – раскаиваюсь я в своих поступках или нет. Две возможные позиции образуют диполь оценки: «плюс- минус». Этот диполь можно обозвать «добром-злом».

В парадигме одинокого творца Владимир ограничивает предмет саморефлексии «собственными действиями». Неясно при этом, включает ли он в действия также и мотивацию, или ограничивается внешним паттерном поведения, который можно механически сравнивать с шаблоном? Если справедливо последнее, то какая тут может быть философия морали? Это, скорее, бихевиоризм.

Нравственность не может ограничиться только внешним рисунком поведения, она неизбежно захватывает душу, – иначе по внешней форме нравственные поступки могут оказаться проявлением полной аморальности. А вот «бесспорная доступность» души нашему познанию уже вызывает большие сомнения. Тезис Сократа «познай самого себя» (scito te ipsum) всегда вызвал рычание средневековых теологов, поскольку, фактически, элиминировал трансцендентность человеческого существования и «бесконечность» души. Хотя Сократ, возможно, имел в виду знакомство со своим персональным демоном.

Безотносительно к приятию или неприятию этой философской парадигмы, можно заметить, что человек открывается другим и себе только в диалоге, со-житии (греч. Συζην) и общении, но никак не в саморефлексии (самопознании), которая чревата самообольщением и не способна преодолеть «естественную» скрытность души.

Поэтому отношение к своим действиям, вопреки декларации Соловьева, не может быть «бесспорно доступным нашему познанию…»; не может быть объективно познавательным = не может быть «научным».

Далее Соловьев разрешает – как ему кажется – старую антиномию свободы и необходимости применительно к нравственности.

Вл. Соловьев:

«Нравственная философия не зависит от положительного решения метафизического вопроса о «свободе воли», так как нравственность возможна и при детерминизме, утверждающем необходимость человеческих поступков. – В философии следует различать необходимость чисто механическую, которая сама по себе несовместима ни с каким нравственным актом, от необходимости психологической и от необходимости этической, или разумно-идейной».

Следует возразить, что психологическая и разумно-идейная необходимость как раз предполагают свободу воли. «Необходимости» определяют выбор, но не лишают выбора.

С другой стороны, указанные «необходимости» лежат в стороне от нравственности. Нравственные выборы определены другими необходимостями. Если мы ограничимся психологией, нормативной этикой и идейностью, то свободный в рамках необходимостей поступок будет: в первом случае – душевным порывом; во втором – конформизмом; и в третьем – партийным идейным актом (пожертвовать свое имущество Интернационалу, например), но никак не нравственным поступком. Чтобы спина была здорова, не было сколеоза и остеохондроза, покупайте матрасы аскона http://www.matrascenter.ru/matrasy/askona/. В ассортименте матрасы всех категорий от эконом до премиум класса.

Опять же, если необходимости не лишают выбора, то как этот выбор совершается? Получим ли мы ответ на этот вопрос, если узнаем, от чего зависит или не зависит нравственная философия?

Это тупик. Соловьев заходит в него ведомый своей претензией на ученость. Если бы он держался религии, – памятуя об указанной им выше связи религии и морали, – то мог бы предложить нам понимание нравственности как отношений блудного сына с Тройцей обитающей в отчем доме. В этой новозаветной перспективе нравственность предстает как отношение к Отцу, а не к своему поведению: как неразрываемая душевная связь с Матерью, чувствуемая как совесть; как отношения дружбы со старшим братом и учителем Христом Иисусом, который знает волю Отца. В этой перспективе феномен нравственности предстал бы пред нами открытым в Иуде, предавшем Учителя, в Петре, отрекшемся от него, в Пилате, в Иоанне, принявшем заботу о матери Марии, в Иосифе аримафейском, погребшим Иисуса в своей гробнице, в Фоме неверующем и других персонажах Евангелий.

Вместо руководимого Откровением понимания нравственности из Жития Сына Божия в человеках, Владимир, – позиционирующий себя как религиозного философа, – преподносит нам рациональное психологическое учение о двух душевных натурах.

Вл. Соловьев:

«По качеству преодолевающей жизненной мотивации можно различать добрую душевную натуру от злой, и, поскольку добрая натура, как известно из опыта, подлежит мотивированному укреплению и развитию, а злая – мотивированному исправлению и преобразованию, тем самым даны уже на почве психологической необходимости известные условия для этических задач и учений».

То есть нужно, как собаку, натаскивать душу на добро и отвращать от зла, облегчая воле нравственный поступок, одновременно уменьшая его ценность, за счет умаления свободы в пользу душевной необходимости. Что, в таком случае, счесть за идеал – волю к добру бессильную перед злой натурой, или моральную собаку Павлова, для которой нравственность стала простым рефлексом?

Поразительно! Кто назвал Соловьева православным философом? Он четко формулирует протестантскую буржуазную доктрину, осуществлением которой в Европе стали монастыри, превращенные в исправительные дома для злых натур.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОБРО В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ НРАВСТВЕННОСТИ

Вл. Соловьев:

«Чувство стыда (первоначально – половой стыдливости) как естественный корень человеческой нравственности. /…/ Глубочайший смысл стыда: то, что стыдится, в самом психическом акте стыда отделяет себя от того, чего стыдится, – человек, стыдящийся животной природы в ее коренном процессе, тем самым доказывает, что он не есть только явление или процесс этой природы, а имеет самостоятельное, сверхживотное значение».

Соловьев (намеренно или нет) смешивает стыд перед людьми за свой дурной поступок и стыд обнажения срама. Второе совсем не обязательно. Гимнастика (обнажение тела) в Элладе – один из центральных феноменов эллинской цивилизации – никак не противоречила нравственности. Там же имеем культ секса в институте гетер. Этнографии широко известны случаи бытового бесстыдства в отношении естества человека, которые совсем не нарушают нравственности. Да и сами мы бесстыдны перед врачом, например. Также среди нас есть нудисты. Совсем недавно было общепринятым совместное мытье в банях и т.д. Отсюда следует, что стыд за свое естество является культурным феноменом и никак не может быть причислен к основаниям нравственности. Скорее можно предположить, что половая и другая стыдливость в отношении естества имеет моральное происхождение, так что стыд за аморальное поведение распространяется и на срам.

Примеры бесстыдства в культуре доказывают, что описываемый Соловьевым стыд не связан необходимо с духовной природой человека в ее якобы противостоянии естеству. Во всяком случае, много чаще человек стыдится не первородной животности своей, а своей некрасивости. Как сказал поэт,

«В зеркале духа увидев себя, некрасивого телом,

Грудь и лицо разодрал беспощадно ногтями…».

Рахметов (герой Чернышевского) наверное, стыдился бы своего подчинения телесным похотям. Это свидетельствовало бы о его претензии на подчинение себе своего тела. Именно Рахметова, быть может, имеет в виду Соловьев, когда говорит об аскетическом начале нравственности. q1

Вы толкуете философию Соловьева в технологии материалистической диалектики, а это полное НЕ знание технологии Русской философии и тем более этой НАУКИ в ее ДО христианскую эпоху или культуру жизни русского ДО христианского народа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Что такое технология работы процесса КУЛЬТУРЫ жизни Русского ДО христианского народа?

Это технология триединства от идеалистического начала.

Сама технология это: первое это ТРИ триединых ПРЕДМЕТНОСТИ (материалистическую, экзистенциальную, идеалистическую); второе это ТРИ триединых МЕТОДА их работы (монистическую, диалектическую, триединую); третье это ТРИ триединых ТЕНДЕНЦИИ их качественный взаимосвязей или переходов (эволюция, революция, скачек).

Это современное научное направление ТЕМА моей работы, если вам будет интересно?